Pragfriedhof Altes Leichenhaus, Stuttgart

Machbarkeitsstudie zur Umnutzung als Kolumbarium mit mobilem Andachtsraum und Café.

Das Bauwerk wurde von Albert Pantle 1896 als Ersatz für das zu klein gewordene Leichenhaus an der Friedhofstraße 48 errichtet, als neugotische Leichenhalle mit kleinteiliger Zellenstruktur zur Aufbahrung der Toten mit Sezierraum.

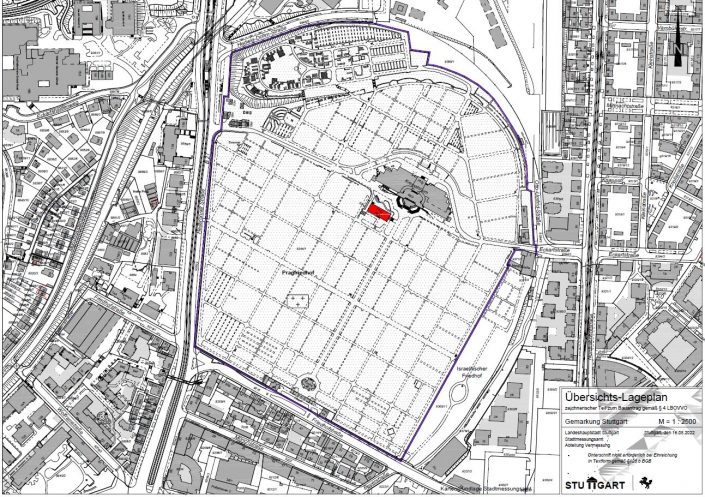

Das Alte Leichenhaus liegt an der Kreuzung der beiden Hauptwege des Pragfriedhofs gegenüber dem eindrucksvollen Jugenstilkrematorium mit den Aussegnungshallen.

Bei der Entfernung asbesthaltiger Wandverkleidungen im letzten Jahr wurden an den Wänden der Zellen stark beschädigte Malereien bis auf eine Höhe von 2,40m frei gelegt. Das Bauwerk ist stark feuchtegeschädigt und muss umfassend saniert werden.

Die neue Nutzung des Gebäudes als Kolumbarium entspricht der ehemaligen Nutzung als Ort der Trauer und des Abschiednehmens.

Zukünftig soll den Trauernden im Innenraum des Gebäudes ein Ort der Stille, des Verweilens aber auch der Begegnung und der Teilnahme angeboten werden.

Im hinteren, neueren und abgetrennten Bereich soll ein kleines Café als Treffpunkt, Veranstaltungsraum, Seminarraum entstehen, das sich in den Außenraum öffnet.

Mit seinen Kreuzgratgewölben und Sandsteinleibungen bildet das Mittelschiff einen besonders stimmungsvollen Zugang zu den Kolumbarien.

Im Mittelschiff können kleine Andachten, Trauerreden, musikalische Darbietungen mit mobiler Bestuhlung abgehalten werden.

Die Kolumbarien befinden sich in den ehemaligen Aufbahrungszellen unter den Kreuzgratgewölben der Seitenschiffe. Jede schmale Einzelzelle ist an einer Innenwand mit einer Urnenwand möbliert und an der Außenwand mit einer Sitzbank. Die Malereien bleiben umlaufend an 3 Wänden sichtbar und geben dem Raum, wie ehemals, einen würdigen Rahmen.

Eine zurückhaltende Gestaltung der Kolumbarienwände lässt die Wirkung der Malereien zur Geltung kommen.

In den Doppelzellen, die teilweise keine Malereien mehr haben, reagiert die Möblierung auf vorhandene Besonderheiten wie farbige Fenster oder Rosetten.

In die Doppelzelle im Eingangsbereich wird ein wiedergefundenes Fenster von Max Ackermann integriert.

© Heni Architekten